Intervista a Juan Manuel Fangio – La Nación, 26 febbraio 1989

Articolo pubblicato il 21-02-2023

La fine degli anni ’80, un momento ideale per Juan Manuel Fangio per rivedere la sua vita personale e professionale, per ricordare i suoi inizi e per analizzare il passato e il presente dell’automobilismo argentino con la saggezza di essere stato una parte essenziale del suo sviluppo. Il 26 febbraio 1989, nel 40° anniversario del suo primo trionfo da professionista, “El Chueco” rilasciò un’ampia e indimenticabile intervista alla rivista domenicale LA NACIÓN.

Cosa fa di Juan Manuel Fangio un uomo fuori dal comune? Anche se può sembrare paradossale, un formidabile buon senso. Si potrebbe dire che possiede questa qualità in senso superlativo. Lo ha aiutato a vincere cinque campionati mondiali di Formula Uno e a impressionare qualsiasi interlocutore con la precisione e la correttezza delle sue parole.

Esattamente 40 anni fa, il 27 febbraio 1949, la sua carriera sportiva fece un grande balzo in avanti. Quel giorno, si aggiudicò l’argento della normalità davanti ad Ascari, Villoresi, Farina e a tutti i grandi dell’automobilismo europeo giunti in Argentina per le prime “stagioni internazionali”.

Ma lo ha fatto con la naturalezza di chi aspettava quel momento, totalmente sicuro di sé. Pochi mesi dopo, scelto dall’Automóvil Club Argentino per correre in Europa, vinse quattro Gran Premi consecutivi – Sanremo, Marsiglia, Albi e Perpignan – provocando uno dei maggiori impatti nello sport argentino a memoria d’uomo.

Nel giro di pochi anni, come dominatore assoluto della Formula 1, con qualsiasi auto guidasse, Fangio divenne un simbolo mondiale della maestria di guida. È diventato anche uno dei più famosi argentini del secolo. E vale la pena esaminare ciascuna delle sue risposte per capire quanto possa essere sorprendente la combinazione di equilibrio, responsabilità e impegno personale. Per chi invece parte dal presupposto che il buon senso non si concilia con utopie o progetti audaci, non c’è niente di meglio della bravura di Fangio sulle piste da corsa o della sua capacità di essere stato un modesto meccanico a Balcarce o un manager di una delle grandi aziende del mondo senza perdere nulla della sua semplicità.

I suoi giudizi, al di là della testimonianza di una carriera ineguagliabile, ci aiutano a capire perché Fangio è la figura mondiale che è, anche se si è ritirato definitivamente dalle corse più di 30 anni fa.

***

Quarant’anni fa, vincendo sul circuito di Mar del Plata davanti ai migliori piloti europei, ha dato il via a una carriera internazionale che le ha regalato cinque campionati del mondo in dieci anni. È stata una sorpresa per lei vincere quel giorno del 1949 contro i grandi dell’automobilismo mondiale?

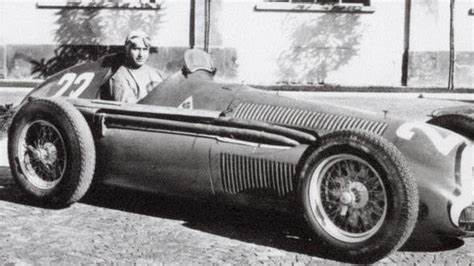

FOTO nel Frontespizio. 1949 GP Buenos Aires. Fangio in azione su Maserati 4CLT/48.

La verità è che non credevo di poter vincere. Ma avevo fatto il miglior tempo in qualifica e sapevo bene come Don Pancho Borgonovo aveva iniziato la gara. All’epoca non si partiva con il semaforo verde, ma uno starter abbassava la bandiera per dare l’ordine. Borgonovo alzava la mano e negli ultimi cinque secondi contava le dita. Quando stava per abbassare l’ultimo dito, mi sono detto: “Prima arriverò alla curva di Cabo Corrientes”. Sapevo che nella zona mista non era possibile passare e che l’importante era stare davanti. Sono partito in testa e dopo alcuni giri ho capito che avrei potuto vincere la gara, se la macchina non si fosse rotta. Quando mancavano circa 15 giri alla fine ho avuto un problema, perché il mio tubo di scarico si è rotto ed è rimasto appeso. Per evitare che si incastrasse o rompesse qualcosa sotto l’auto, sono riuscito a staccarlo con la mano, mentre guidavo, e ho vinto. Ma sono rimasto sordo per un mese a causa del rumore del motore senza il tubo di scarico.

Fangio vince il Gran Premio di Mar del Plata del 1949 su Maserati 4CLT/48

Quella vittoria le ha dato la fiducia necessaria per andare in Europa?

La gara di Mar del Plata, come quella di Gálvez a Palermo, è servita a dimostrare che potevamo battere gli europei. Ma la verità è che ero fiducioso perché sapevo che la squadra dell’Automóvil Club Argentino avrebbe avuto auto simili alle migliori. All’epoca, un privato poteva avere le stesse auto del team della Casa che le produceva. Io stesso ho lavorato come meccanico sulla mia auto e sapevo che avremmo potuto vincere. Avevo fiducia in me stesso, ma non ero del tutto sicuro dell’efficacia della meccanica, quindi ho preferito controllare tutto da solo. La sera prima del debutto in Europa, a Sanremo, smontai io stesso il motore e cambiai i metalli dei cuscinetti di una biella perché avevo l’impressione che il motore si fosse “grippato”. Il motore era effettivamente sul punto di fondere. L’ho riparato e il giorno dopo sono riuscito a vincere la mia prima gara in Europa

Dopo quella gara a Mar del Plata lei è diventato, in dieci anni, uno degli argentini più famosi del secolo; che sensazioni le provoca questo pensiero?

Credo nel destino e nella fortuna, che sono due cose che vanno insieme. Sono stato un uomo fortunato. Molti avrebbero potuto fare quello che ho fatto io. Ma quando l’Automóvil Club Argentino ha deciso di andare a correre in Europa con una squadra, ha scelto me, insieme a Benedicto Campos, e ho avuto la fortuna di poter partire nelle migliori condizioni. Anche il governo ci ha aiutato: ha dato a me e a Campos un passaporto diplomatico e uno stipendio di 3.000 dollari a testa, con cui abbiamo fatto una cassa comune e siamo riusciti a comprare un secondo camion per la squadra. E quando ho vinto diverse gare di fila, tutto è diventato più facile.

– Se lasciamo da parte la fortuna, cosa pensa che le abbia permesso di ottenere ciò che ha ottenuto? Come si stabilisce il tradizionale rapporto tra talento naturale e sforzo, volontà personale?

All’epoca mi veniva sempre chiesto quale percentuale di importanza venisse data all’auto e al pilota. Il mio calcolo era il seguente: il 75% era costituito dall’auto e dal gruppo di persone che vi lavorava intorno, mentre il restante 25% era costituito dal pilota e dalla fortuna. Le gare si perdono per piccoli dettagli, per questo è molto importante che il meccanico lavori in armonia con il pilota.

Come si misura lo sforzo personale?

La cosa più importante è la responsabilità dell’uomo. È molto facile fermarsi quando si è stanchi. Ricordo quel giorno, con un caldo terribile, quando abbiamo corso a Buenos Aires (Gran Premio de la República, 16 gennaio 1955). La mia auto, la Mercedes, era un po’ più pesante delle Ferrari e delle Maserati, e questo mi preoccupava. Ho quindi optato per una tattica rischiosa: ho iniziato la gara in testa per imporre il ritmo più forte possibile. La fatica fisica ha gradualmente stancato i miei avversari, che sono rimasti indietro, dandomi il respiro necessario per regolare le forze.

Non è che fossi più forte di loro, ma mi ero preparato meglio. Nei due mesi precedenti, sapendo che a gennaio poteva fare molto caldo a Buenos Aires, mi sono allenato giocando a calcio sulla spiaggia con ragazzi di 20 anni; all’epoca avevo 43 anni. Iniziavo con un’ora al giorno e finivo per giocare tutto il pomeriggio senza fermarmi È stata dura come poche altre volte. Ma ho fatto un allenamento ideale per quelle corse, che sono durate circa tre ore, sotto il sole. A metà gara ero ancora stanco. Ma dovevo vincere, c’era la responsabilità di una fabbrica come la Mercedes Benz dietro di me. A un certo punto ricordo di aver pensato: “Devo far finta di essermi perso nella neve, se mi fermo morirò, devo continuare fino alla fine”.

1955. Gran Premio di Argentina. Fangio vince su Mercedes Benz la corsa più calda della storia del Campionato del Mondo.

A un certo punto ho superato il punto critico, anche se mi bruciava la gamba a causa del contatto con i tubi caldi all’interno della carrozzeria. Avevo indossato per errore un paio di pantaloni leggeri che, con il vento, si sollevavano e lasciavano scoperta la gamba. Ho ancora i segni delle bruciature sulla pelle della gamba destra, costretta sempre nella stessa posizione per premere l’acceleratore. Dal box, il team manager, Alfredo Neubauer, mi faceva segno di fermarmi e di chiamare un altro pilota per sostituirmi, perché Moss si era fermato per un’insolazione. Ma feci finta di non notare l’indicazione. Il momento critico era passato. Ci si riabilita quando la crisi più terribile è passata.

È il risultato di un grande controllo mentale?

Penso che sia la volontà. Forza di volontà.

Perché pensa di avere questa grande forza di volontà? Educazione familiare, prodotto di un’epoca diversa?

Beh, mio padre era così. Era uno di quegli uomini che si sono adattati alla situazione. In tempi in cui non c’erano né radio né televisione, era solito riunire i suoi figli e spiegare loro, molto semplicemente, che senza sacrificio non si può fare nulla nella vita. È così che l’ho imparato.

Mi perdoni se la porto su un piano generale, ma vorrei trasferire la riflessione su quanto segue: quando osserva le difficoltà di un paese come l’Argentina, conclude che gran parte di esse sono dovute alla mancanza di quella “cultura dello sforzo”?

Sicuro. Quando sono andato a visitare il villaggio di mio nonno in Italia, ho capito che quest’uomo aveva avuto la volontà di fare qualcosa per superare la situazione di povertà in cui viveva. È venuto in Argentina e ha progredito, come molti altri che sono arrivati in questo Paese con il desiderio di migliorare. Senza questo desiderio, non si arriva a nulla. È più comodo restare in disparte. Per arrivarci bisogna fare dei sacrifici. Ma la ricompensa vi aspetta sempre.

Per molte persone non capiscono perché ci sono esseri umani che, come lei, rischiano la vita su un’auto da corsa, cosa direbbe per spiegare cosa la spinge a correre in un’auto nonostante i grandi rischi?

Non ho mai considerato il rischio dell’auto. Nemmeno io sono un uomo coraggioso. La gente pensa che sia solo questione di coraggio, ma si sbaglia. Le persone coraggiose non raccontano la loro storia. Il punto è avere fiducia in se stessi e in ciò che si ha tra le mani.

Tutti abbiamo dei limiti e dobbiamo conoscerli bene per non correre rischi inutili.

Cosa l’ha attratta delle corse automobilistiche, se non il rischio?

Fin da bambino mi sono sempre piaciute le auto. Per me le auto e i motori non sono una cosa inerte. È come un essere che ha vita e risponde a seconda di come lo si tratta. Per questo ho imparato che se si tratta bene l’auto, non la si disprezza, anzi. Mi è sempre piaciuto andare veloce, ma non vado a tavoletta, perché so che alla massima velocità punisco la meccanica. Ecco perché, in ogni gara, la prima cosa che facevo era chiedere agli ingegneri o ai meccanici a quale regime di giri fosse il picco della curva di potenza. Mi ha aiutato il fatto di essere sempre stato un meccanico e di pensare sempre a come usare l’auto per non danneggiarla.

C’è mai stato un momento in cui ha lasciato da parte il rischio calcolato e si è spinto pericolosamente oltre i limiti?

Sì, credo sia successo al Gran Premio di Germania, che vinsi al Nurburgring nel 1957, con la Maserati 250 F. In realtà, non sono mai stato molto arrischiato o molto spettacolare. Quello che ho cercato di fare è stato ottenere il miglior tempo in qualifica. Questo è molto importante, perché aiuta a scoraggiare i rivali. Il giorno dopo, pensano che abbiate una macchina migliore di quella che avete in realtà, quindi appena vi vedono, vi lasciano passare. Sapevo di non poter vincere perché la mia macchina era più pesante delle Ferrari, quindi ho fatto del mio meglio in qualifica e poi ho aspettato che arrivasse la pioggia, perché le possibilità si pareggiano quando piove. Sabato è stato molto “pesante” e avrebbe potuto piovere. Sono stato fortunato, domenica ha piovuto e sono riuscito a vincere la gara. Ma è vero che la Maserati 250 F era un’auto molto stabile, che dava molta fiducia per assumersi dei rischi.

1957. Gran Premio di Germania. Fangio si inserisce tra le Ferrari di Hawthorn e Collins dopo un inseguimento spettacolare.

(foto sopra) Ultima vittoria dell’argentino in Formula 1.

È per questo che si è assunto vari rischi quel giorno al Nürburgring?

Beh, dovevo vincere quella gara. E sapevo che la Maserati era un’auto adatta per vincere su quel circuito molto difficile, perché era molto stabile e docile da guidare. Ma ho dovuto fermarmi inaspettatamente ai box. I meccanici erano un po’ in ritardo e quando sono tornato in pista sono stato superato dalle due Ferrari di Hawthorn e Collins, che mi hanno distaccato di molti secondi. Non pensavo di poterli raggiungere, ma in diverse curve veloci ho provato a inserire una marcia più alta rispetto a quella che uÈso sempre e questo mi ha fatto guadagnare tempo. Il Nürburgring era un circuito difficile perché era impossibile conoscerne i limiti. Quindi, cercando di entrare più velocemente in curva per un giro e non perdendo il controllo dell’auto, ho fatto lo stesso nei giri successivi e ho recuperato tutto il terreno perduto. Una volta che li ho avuti sotto tiro, non hanno potuto impedirmi di superarli prima della fine. Alla fine della gara ho pensato che non avrei mai più fatto una cosa del genere, ma la verità è che quel giorno, come raramente mi capita, volevo vincere a tutti i costi, forse perché con quella vittoria mi sarei assicurato il mio quinto campionato del mondo. Ma ripeto che è stata piuttosto un’eccezione, perché non mi piaceva rischiare oltre il limite.

Ha ammirato qualche rivale che ha corso più rischi di lei in pista?

Sì, certo. Ma all’inizio della mia carriera internazionale è successa una cosa strana: la maggior parte dei grandi nomi che ammiravo, da quello che avevo letto su di loro, erano all’ultimo stadio della loro carriera. A me è successo con Nuvolari, che in pista non era più quello di prima della guerra. Ma, in realtà, per rispondere alla domanda, ricordo il mio periodo nel Turismo de Carretera, e lì ammiravo molto Rissatti (Risatti, n. d. R), un pilota che a volte rimaneva misteriosamente indietro e il giorno dopo recuperava fino a raggiungere la testa della classifica, perché era capace di sforzi straordinari. Una volta ribaltatosi a La Quiaca, ha raddrizzato da solo la carrozzeria con un martello, e ha comunque vinto alcune tappe con la macchina sistemata in quel modo. Aveva una straordinaria perseveranza ed è questo che ammiro.

Ricardo Risatti in un passaggio spettacolare.

E in seguito, sulla scena internazionale, chi ricorda come il pilota più veloce che abbia mai visto?

Tra quelli che ho visto, quello che mi è piaciuto di più è stato Jim Clark. Quest’uomo dava l’impressione di andare piano, ma i suoi tempi erano da record. Anche Jackie Stewart, un altro grande pilota, poteva fare il tempo di Clark, ma per farlo doveva correre molti più rischi, pretendere di più dalla macchina e da se stesso. Clark arrivava in un circuito, faceva tre o quattro giri e stabiliva un tempo record.

Come valuta la differenza del limite tra piloti?

È possibile che ci sia un limite diverso per ognuno di noi. Ce l’abbiamo tutti. Il miglior pilota si vede nelle curve veloci, non in quelle lente. Importante è sapere come entrare in curva, vederla bene prima di impostare la macchina, uscirne il più velocemente possibile e, se possibile, sempre con un po’ di margine per eventuali imprevisti.

Una questione di vista e di riflessi?

1951. Fangio con l’Alfetta vince il suo primo campionato del Mondo.

È molto importante avere una buona visuale. Ricordo una volta che eravamo a Monza, con le Alfetta, e Felice Bonetto non riusciva a scendere sotto i due minuti al giro. Gli ho detto: esci dietro di me ed entra nelle curve veloci esattamente come me. L’ha fatto e ha guadagnato tempo. Ma spesso accade che una curva veloce colpisca il pilota. Mi è stato molto utile aver corso nelle curve veloci sulle strade argentine, dove ho imparato a giudicare a occhio prima di entrare. Ho avuto molta esperienza e credo che l’esperienza sia la cosa più importante che possa aiutare un uomo in qualsiasi circostanza.

Quando ha iniziato a gareggiare in Europa aveva 38 anni, un’età che oggi sembra impossibile per iniziare una carriera sportiva ai massimi livelli. Cosa sarebbe successo se avesse iniziato prima? Forse non avrebbe ottenuto gli stessi risultati con meno esperienza?

In ogni caso, l’automobilismo, pur essendo uno sport, consente di praticarlo in una fase in cui gli uomini sono al massimo delle loro prestazioni, ovvero tra i 35 e i 45 anni. A differenza di altre attività più impegnative dal punto di vista fisico, l’automobilismo è uno sport che richiede la massima concentrazione mentale. E questo si può ottenere a età diverse, a seconda dell’individuo. Ma negli sport motoristici non si vince parlando. È quello che ho detto al re d’Inghilterra la prima volta che ho corso il Gran Premio d’Inghilterra. Il Re si è avvicinato per salutarmi e io gli ho detto che non parlavo inglese. Sembrava sorpreso, così ho detto a un interprete che è apparso immediatamente: “Dica a Sua Maestà di scusarmi, ma non ho bisogno di parlare per guidare. Ma è vero che oggi le cose sono cambiate: non si può correre in auto, così come non si può fare l’aviatore, se non si parla inglese.

Pensa che questa capacità di concentrazione mentale di cui parla fosse dovuta a una caratteristica personale, a un temperamento che molti osservatori dell’epoca giudicavano freddo o distante?

Non so, credo di avere l’abitudine di non stare sempre nello stesso ambiente; se possibile mi distraevo con qualcosa di diverso. Molte volte prima di una gara importante andavo al cinema, per non passare tutto il tempo a pensare a quello che avrei dovuto fare il giorno dopo in pista. L’altra mia abitudine era quella di andare a letto presto, perché sapevo che il mio corpo doveva essere perfettamente riposato per lo sforzo.

È vero che una volta ha rifiutato la compagnia di Brigitte Bardot alla vigilia del Gran Premio di Monaco per non andare a letto tardi, e che l’occasione è stata colta da un altro argentino, Charlie Menditeguy?

No, non era Brigitte Bardot la donna in questione. La confusione è nata perché è vero che l’agente di Brigitte Bardot, che all’epoca aveva appena iniziato la sua carriera, ha pensato che, data la coincidenza tra il GP di Monaco e il Festival di Cannes, sarebbe stato un buon colpo pubblicitario organizzare un pranzo di Brigitte Bardot con me. Ma ho declinato l’invito e ho detto a Charlie Menditeguy se non voleva andare al mio posto. È andato… ed è tornato alle quattro del mattino. Il giorno dopo, il poveretto non stava molto bene, ma io ho vinto la gara, che era quello che dovevo fare.

Quali ricordi ha di un rapporto che all’epoca sembrava inevitabile tra politica e sport?

La verità è che, all’epoca, la politica mi ha aiutato. Ma credo di avere restituito il favore correttamente. In effetti, la responsabilità personale per il sostegno che mi era stato dato è stata una costante di tutta la mia carriera. Quando ho iniziato l’ho fatto grazie a un gruppo di amici di Balcarce. Mi sentivo in debito con loro, perché avevano fatto una sottoscrizione popolare per pagare le spese della macchina da corsa. In seguito, sono stati l’Automóvil Club Argentino e il Governo a darmi il sostegno e la fiducia che avrei potuto ottenere dai risultati. E più tardi, quando avevo già vinto il mio primo campionato del mondo, sono state le fabbriche ad aiutarmi a continuare a correre. Se una fabbrica affida un’auto di Formula Uno, sta affidando un’enorme quantità di capitale. Non potete permettervi di fare un errore che rovini tutto. Bisogna dare il cento per cento, essere concentrati al massimo. Credo di essere stato in grado di rispondere, in tutti i casi, alla fiducia riposta in me e quindi mi ritengo soddisfatto. La stessa cosa è accaduta quando la politica è stata strettamente legata alle corse automobilistiche alla fine degli anni Quaranta e all’inizio degli anni Cinquanta.

Come è diventato un uomo d’affari dopo essersi ritirato dalle corse?

In realtà sono sempre stato un imprenditore naturale, fin dall’età di 22 anni, quando ho aperto il mio garage. Poco dopo ho avviato anche la stazione di servizio YPF, ho ampliato l’officina; ho sempre avuto iniziativa personale, che è la base di un’azienda. E quando ho iniziato a vincere le gare, non ho pensato ai premi che potevo vincere gareggiando, ma al fatto che tutta la mia azienda poteva migliorare grazie ai risultati sportivi che potevo ottenere.

Quando ha deciso di ritirarsi, è stato del tutto naturale dedicarsi alla vita dell’uomo d’affari?

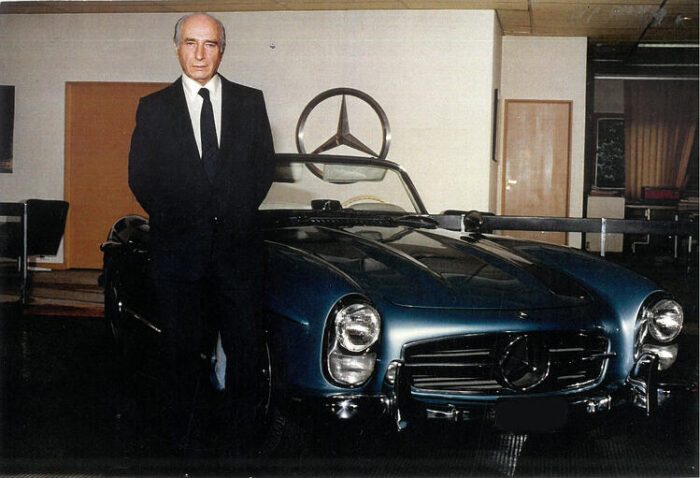

Fangio imprenditore con la sua famosa Mercedes Benz 300SL spider.

Ho smesso di gareggiare perché ero un po’ saturo per i dieci anni di concentrazione permanente, che è un grande sforzo fisico e mentale. Da quel momento in poi mi sono dedicato all’attività commerciale, che richiede anch’essa concentrazione e dedizione, perché un errore costa molto caro. Ma non si trattava, ovviamente, della stessa richiesta permanente.

E come uomo d’affari, cosa pensa che ci sia di sbagliato in un Paese come l’Argentina, dove le aziende si trovano cronicamente ad affrontare grandi difficoltà?

Sono gli uomini i responsabili. La mia azienda in via Montes de Oca era praticamente fallita. Una sola persona, un giovane di cui mi fidavo, ha cambiato tutto in poco tempo. Quest’uomo aveva capacità, iniziativa e spirito imprenditoriale. Credo che in Argentina manchi un po’ di questa educazione, ed è per questo che ci sono poche persone con queste caratteristiche. Il progresso ha portato grandi progressi tecnici, ma poi bisogna saperli mantenere. Ho vissuto in un’epoca in cui non c’era la televisione, né il frigorifero, né il congelatore, né la lavatrice. Ora possiamo avere tutto questo, ma dobbiamo produrre per pagare il progresso. E se non è così, guardate cosa sta succedendo con l’energia in Argentina. Con sacrificio siamo riusciti a passare dall’Argentina del tempo che conoscevo a quella attuale. Ma è anche vero che non c’era la burocrazia che conosciamo ora… Ma ho ancora fede. Forse perché abbiamo avuto troppa ricchezza e troppo in fretta, il che ci ha portato alla situazione attuale.

Qual è stata la sua impressione, ad esempio, quando è arrivato in Europa?

Fangio e Oscar Galvez, rispettivamente su Chevrolet e Ford di montaggio argentino, marche rivali nel Turismo de Carretera.

In realtà, prima di venire in Europa, ero andato negli Stati Uniti con Óscar Gálvez per vedere la gara di Indianapolis, visitare le grandi fabbriche e girare tutto il Paese. Dopo di che, venire in Europa è stato come vedere paesi in rovina. Mi ha dato l’impressione di trovarmi in paesi molto poveri e all’inizio sono rimasto molto deluso Ma dopo poco tempo ho potuto constatare che le persone, a causa delle sofferenze patite, erano pronte a fare qualsiasi sacrificio per far progredire i loro Paesi. Non conosco la politica, che è un campo che non mi piace, ma credo che quei Paesi, per andare avanti dopo la guerra, abbiano accettato di fare i sacrifici necessari.

Ha fallito in qualcosa nella vita?

Se non abbiamo un progetto, resteremo indietro. C’è sempre qualcosa da fare. Ricordo che quando ebbi il mio primo infarto, il medico mi disse: “Senti, Fangio, non pensare di essere inutile. Affronta i problemi con più calma, ma affrontali. Se rimani qui, otterrai qualcos’altro. Così ho fatto, ed eccomi qui. Non posso essere inattivo. E ogni progetto può andare avanti se ci sono le persone adatte sulla poltrona di questa azienda. Quando mi hanno offerto la carica di presidente di Mercedes Benz Argentina, ho detto loro che non potevo fare qualcosa che non sapevo fare; che una cosa è gestire una piccola azienda personale e un’altra è dirigere una grande azienda di fama mondiale. Ma Daimler Benz ha insistito e così sono andato in Germania e ho chiesto solo una cosa: dipendenti di prim’ordine con tre qualità: forza, capacità e onestà. Con queste tre condizioni, tutto può essere realizzato.

Germán Sopeña

Per La Nación (Buenos Aires)